Kann eine harmlose Katze wirklich Ähnlichkeit mit einem der dunkelsten Figuren der Geschichte haben? Eine Frage, die in den letzten Jahren immer wieder aufgeworft wird, besonders seit dem Auftauchen von Internetseiten und Bildmaterialien, die diese Parallele zeichnen. Ja, es gibt tatsächlich Katzen, deren Fellmuster oder Gesichtszüge eine unerwartete Ähnlichkeit mit Adolf Hitler aufweisen. Diese Phänomene sind nicht nur Gegenstand von Spott und Satire im Netz, sondern auch Auslöser für kontroverse Diskussionen über Geschmacklosigkeit und Grenzen des Humors.

Die Welt des Internets hat sich schon immer gerne mit merkwürdigen Parallelen beschäftigt. Ein Beispiel dafür ist die Plattform „Cats That Look Like Hitler“, ein satirisches Portal, das Fotos von Hauskatzen zeigt, die durch ihr Fell oder ihre Gesichtszüge eine gewisse Ähnlichkeit mit dem deutschen Diktator aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aufweisen. Während einige solche Darstellungen als reine Unterhaltung verstanden werden, führen andere zu gesellschaftlichen Debatten über Geschmack und politische Korrektheit. Insbesondere in Ländern wie Deutschland, wo historische Sensibilitäten hoch sind, kann selbst ein katzenähnliches Lächeln Kontroversen auslösen.

| Basisdaten | Information |

|---|---|

| Name der Website | Cats That Look Like Hitler |

| Thema | Satirische Darstellung von Katzen, die Adolf Hitler ähneln |

| Gründungsjahr | Unbekannt (vermutlich zwischen 2010 und 2015) |

| Zielgruppe | Interessierte an satirischen Inhalten und Tierliebhaber |

| Weitere Informationen | Wikipedia-Artikel zur Website |

Ein spektakulärer Fall, der die öffentliche Aufmerksamkeit erregte, war der eines 57-jährigen Mannes, der vor Gericht stand, weil er eine Katze mit einem Hitler-Bart als „Scherz“ präsentierte. Der Vorfall verdeutlicht die Spannungslinien zwischen Kreativität und Rechtskonformität in einer Gesellschaft, die sensible Themen wie den Nationalsozialismus ernst nimmt. Auch wenn die Absicht hinter solchen Aktionen oft unterhaltsam sein mag, können sie schnell zu rechtlichen Konsequenzen führen, insbesondere wenn sie als Wiederbetätigung nationalsozialistischer Symbole gedeutet werden.

Der Rote Katze Verlag, ein kleiner deutscher Verlag, veröffentlichte ebenfalls einen Titel mit dem Namen „Hitler kam aus der Dankwartsgrube“. Das Buch greift auf humorvolle Weise auf historische Themen zurück und versucht, komplexe Zusammenhänge in einer zugänglichen Form darzustellen. Solche Ansätze zeigen, dass es möglich ist, sensibles Material kreativ und respektvoll zu behandeln – vorausgesetzt, dies geschieht mit der nötigen Vorsicht und Verantwortung.

Stockfotos und Bildmaterialien von Katzen, die angeblich Hitler ähneln, sind auf verschiedenen Plattformen verfügbar, darunter Alamy, ein renommierter Anbieter von Stockfotos. Diese Bilder können sowohl für kreative Zwecke als auch für satirische Kommentare genutzt werden. Doch auch hier gilt: Die Nutzung solcher Medien muss stets im Einklang mit den gesellschaftlichen Normen und dem jeweiligen Kontext stehen.

Inzwischen gibt es sogar Stable Diffusion-Prompts, die speziell darauf abzielen, Bilder von Katzen zu generieren, die eine gewisse Ähnlichkeit mit historischen Persönlichkeiten wie Adolf Hitler aufweisen. Diese Technologie nutzt große Datenmengen und KI-Algorithmen, um visuelle Parallelen zu erschaffen. Während solche Tools enorme Möglichkeiten bieten, birgt ihre Nutzung auch das Risiko, Missverständnisse oder gar geschmacklose Inhalte zu produzieren.

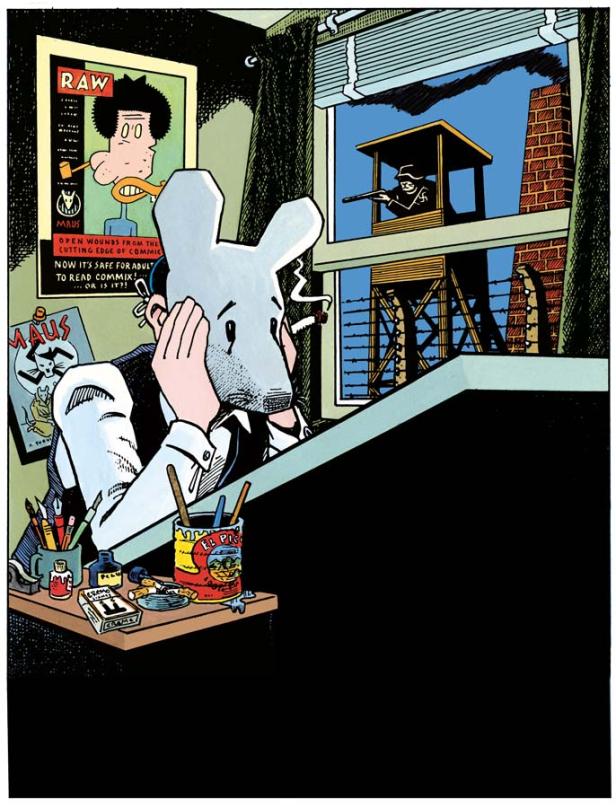

Eine weitere Facette dieser Debatte betrifft die Frage nach dem Wert von Satire und ihrer Rolle in einer offenen Gesellschaft. Satire kann dazu beitragen, Tabus zu brechen und komplexe Themen aufzugreifen, ohne dabei ernsthaft zu bleiben. Allerdings muss sie stets die Grenzen des Respekts und der Empathie einhalten. Denn gerade in Zeiten, in denen digitale Medien eine immer größere Rolle spielen, ist es wichtig, über die langfristigen Auswirkungen unseres digitalen Verhaltens nachzudenken.

Es gibt auch jene, die argumentieren, dass solche Darstellungen letztlich harmlos sind und lediglich als Amüsement gedacht sind. Für sie sind Katzen mit Hitler-Bärten nichts weiter als ein lustiger Zufall, der keine tiefergehende Bedeutung hat. Andere jedoch sehen darin eine gefährliche Normalisierung historischer Symbole, die den Ernst der Vergangenheit bagatellisieren könnten.

Um diesen Diskussionen gerecht zu werden, ist es notwendig, sowohl die Motivation derjenigen zu verstehen, die solche Inhalte erstellen, als auch die Reaktionen der Öffentlichkeit zu analysieren. So zeigt ein Fall aus Deutschland, dass selbst gut gemeinte Witze über sensible Themen juristische Konsequenzen nach sich ziehen können. Ein Gericht entschied, dass die Präsentation einer Katze mit Hitler-Bart als „Scherz“ nicht akzeptabel sei und potenziell als Wiederbetätigung nationalsozialistischer Symbole interpretiert werden könnte.

Auch wenn die meisten Menschen solche Darstellungen eher amüsant finden mögen, bleibt die Tatsache bestehen, dass sie in bestimmten Kontexten gravierende Probleme bereiten können. Besonders in Ländern mit einer starken Erinnerungskultur wie Deutschland ist es wichtig, über die Implikationen solcher Inhalte nachzudenken. Die Diskussion um Katzen, die Hitler ähneln, ist daher nicht nur ein Thema für Tierfreunde oder Satire-Enthusiasten, sondern berührt tiefgreifende Fragen der Identität und Erinnerung in einer modernen Gesellschaft.

Letztlich liegt es an jedem Einzelnen, seine eigenen Grenzen zu definieren und bewusst damit umzugehen. Während einige solche Darstellungen als harmlose Unterhaltung wahrnehmen, sollten wir uns stets der historischen und emotionalen Dimension bewusst sein, die sie mit sich bringen. Denn gerade in einer digitalisierten Welt, in der Informationen und Bilder rasend schnell verbreitet werden, ist es entscheidend, über die Konsequenzen unserer Handlungen nachzudenken.